革で何かを作る前に、革の知識を得て、作りたいものに合う革を探さなければいけません。

どの革でもどんなものを作れません。革の特性を知り、きちんと革を選ぶことで長く使えるようになります。

この記事では革について紹介していきます。かんたんにまとめているのでレザークラフトをしていく上でさらに知識を深めていくといいですよ。

「革」と「皮」の違い

「革」と「皮」ってどう違うの?って思ったことありませんか?

簡単には加工前・加工後と覚えておくといいでしょう。

レザークラフトをする時に扱うのは「革」です。一般の方が「皮」を扱うことはありません。

革の表と裏

革には表と裏があります。そしてそれぞれに呼び名があります。

革販売店などで店員さんとお話すると、銀面・床面と出てくることがあるので憶えておきましょう。

革の種類

一言で革といっても、様々な種類の革があります。

薄い革、厚みのある革、やわらかい革、かたい革、質感など革によって変わります。加工で多少の質感を変えることができますが、材料の革の質にも大きく影響します。

作る時には革を十分に検討しなければいけません。

| 牛革 | 一般的に市場に出回っている革。 厚みや加工がしやすく、扱いやすい。 |

| 馬革 | 牛革のより皮の厚みが薄い。 柔らかくしなやかで高級革となることが多い。 |

| 豚革 | 薄く、やわらかい革です。。 表面は加工により毛穴が見えることもあります。 製品の内革として使用することができます。 |

| 鹿革 | 軽く柔らかい。保温性・通気性がある。 | |

| 山羊革 | 丈夫で耐久性があり柔らかい。高級革として扱われる。 | |

| 羊革 | 軽くて柔らかい。衣料につかわれることが多い。 | |

| ワニ革 | 爬虫類独特の鱗模様のあり、硬い。高級革として扱われる。 |

初心者には牛革が扱いやすいく作りやすいです。初めはあつかいやすい牛革で作ってみるといいですよ。

革のなめしの種類

革の加工には種類があります。加工の仕方により使用感が違ってきますので、理解しながら革選びをします。

鞣しとも書きます。このブログでは「なめし」と表記します。

| タンニンなめし | 植物からタンニンを抽出し、タンニンを染み込ませてなめします。 自然な風合いの革が出来上がり、経年変化が分かりやすいです。 |

| クロムなめし | クロム化合物を染み込ませて柔らかくなめします。 化合物で仕上げるため革が白っぽくなり、後工程で色付けします。 使用し続けても経年変化の起こりにくい。 |

| コンビなめし (混合なめし) | タンニンなめしとクロムなめしを合わせた加工法です。 クロムでなめした後にタンニンでなめします。タンニンでなめすためハリとコシが生まれます。 |

革が好きな人は経年変化の楽しめるタンニンなめしが人気ですが、色の変化を好まない人または製品ではクロムなめしの革を使うのも革の選び方の一つです。

革の仕上げの種類

革の表面の仕上げ加工は色んな種類があります。

仕上げにより、使用感や製品のイメージも変わってきますので、選ぶ時の重要な要素となります。

| ヌメ革 | 一般的にナチュラルな色付けしていない(無着色)革です。 タンニンなめしで作られるのでハリとコシがあり硬めです。 日焼けや手の脂などで色が変化します(経年変化)。 |

| オイルレザー | 色をつけオイルを染み込ませ耐久性を持たせた革です。 しっとりした触り心地で、経年変化も楽しめます。 |

| スエード | 子牛、子ヤギなどの裏面を毛羽立たせた柔らかい革です。 |

| ヌバック | 革の表面を毛羽立たせたものです。 |

| ベロア | スエードより毛足が長いものをベロアと呼びます。 |

| エナメルレザー | 光沢のあるエナメルの加工をした革です。 |

| 床革 | 牛革はもともとは厚みがあり、薄い革を書こうする時に余った内側の革です。 そのため繊維質な表面になっています。 |

一般的にはヌメ革やオイルレザーやクロムなめしの革が市場に多く出回っています。

革の単位

革のは単位があります。この単位を使って金額設定し販売しています。

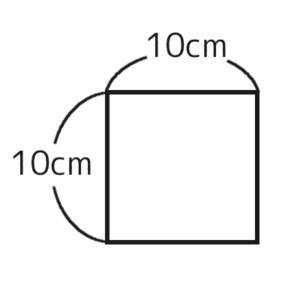

図のように、1辺を10cmとした正方形の面積を1DS(デシ)と呼びます。

革は1枚1枚大きさや形が違うので、専用の機器で面積を測定し、DSとして計算していきます。

革の販売は「DS」表示で、金額xDS=販売価格+税 となっています。

革の部分の名称と特徴

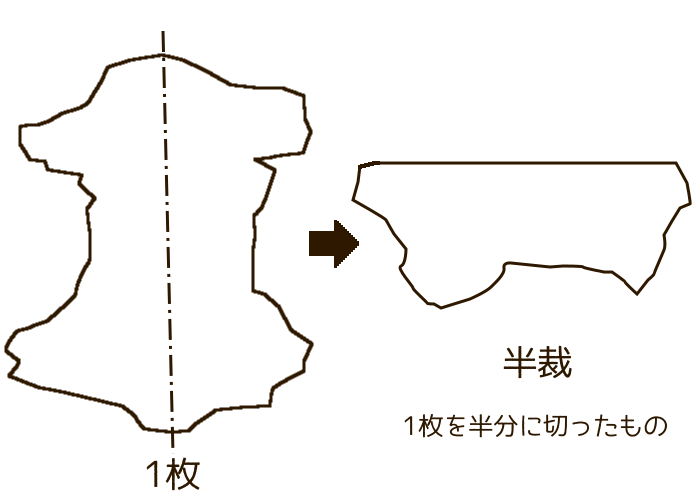

革は1体から1枚できます。店舗ではその半分を半裁として販売していることが多いです。

その動物を想像したらわかると思いますが、大きい革から小さい革まであります。

牛は大きく、300DS以上あるものもあります。

馬は200~300DSほどです。

子牛や山羊などは100DS以下が多いです。

もし半裁の革を買う時は必ず実物をみて、サイズや傷などを確認します。

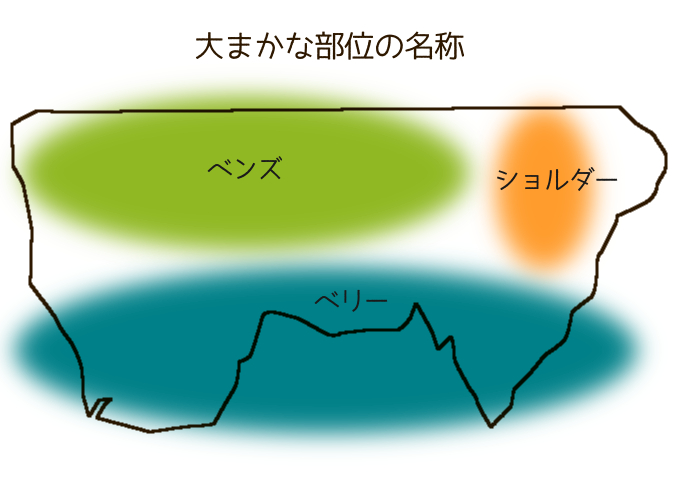

半裁の革の名称を大まかに図解します。

右側が頭方向に、左側がお尻側になります。

主に使う部分はベンズです。カバンの本体部分やメインの部分などに使用します。

ベリー部分は使えないことが多いです。毛羽立ちが多く伸びやすいからです。革の質や加工によりベリーまで使えるものがあるので、現物をみて確認して下さい。

ショルダー部分は伸縮が小さければ、メインの部分に使います。

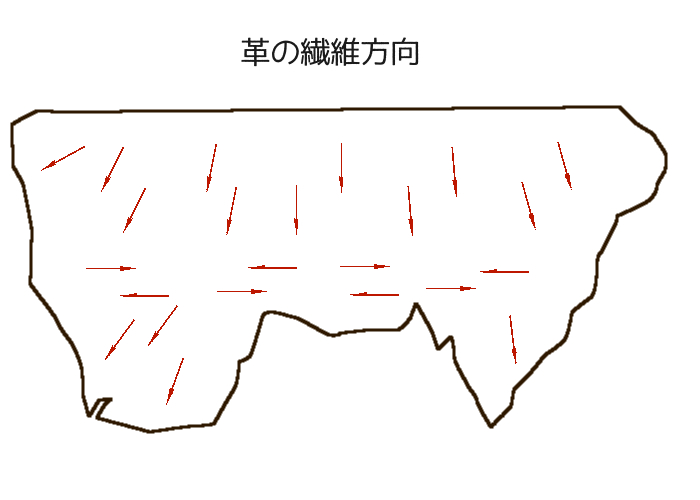

上記イラストの伸縮方向とは限りません。

革は場所により伸縮率が変わってきます。個体差があるので、全て確認しながら部品を切り出していきます。

おわりに

革はすべて個体差があります。

一つ何かを作るには、全て確認して作業していきます。

初めから覚えることは難しいので、一つ一つ作っていくことで革の質や伸びを覚えていきます。

次の知識へ→使いやすいさを決める革の選び方

コメント

革の単位の説明で、1辺が10㎝の正方形が1DSと説明されているのですが。

例えで100㎠が10DSと書いてあります。

1辺が10㎝の正方形は10×10=100㎠

1辺が10㎝の正方形は1DSか10DSどちらが正しいのでしょうか?

コメントありがとうございます。

間違ってますね。( ;∀;)

ご指摘ありがとうございます。

修正しましたので、ご確認お願いします。

私は今年からレザークラフト始めた超初心者なので。

かみ砕いて説明していただける場所があって助かっております。

今後も参考にさせていただこうと思うので、ご教授よろしくお願いします。

こちらこそご指摘ありがとうございます。

このような弱小ブログでも、お役に立れてうれしいです!

更新を増やせるように努力します!